金針菇品種繁多,并且各種新品種不斷研發栽培。不同品種金針菇的生長特性、出菇特性、商品性狀和生物轉化率不同,而風味物質也存在各自的差別和獨特之處。本研究采用SPME-GC-MS和電子鼻分析5個品種金針菇揮發性物質,由定量分析、PCA、HCA探究不同品種金針菇揮發性物質差異,并通過SPME-GC-MS結合電子鼻進行PCA對比品種鑒定準確率。 5個金針菇樣品組(3號、11號、54號、L4和L7),測定前將樣品用液氮研磨。 用液氮研磨后,準確地稱量2.0g金針菇樣品于20mL頂空瓶中。將DVB/CAR/PDMS型萃取頭在250℃活化20min后,在60℃水浴中進行靜態吸附萃取40min,將萃取頭放入GC進樣口解吸。 以正構烷烴的實際測量值校正保留時間,SPME-GC-MS測定結果通過NIST98數據庫(NIST08,華盛頓特區)進行檢索,取匹配度80%以上的揮發性成分;以2-氯苯甲醛為內標物對各化合物進行定量分析。 用液氮研磨后,精確稱取2.0g金針菇樣品于20mL頂空瓶內。樣品測量流速150mL/min,檢測時間120s。電子鼻配備12個不同的氣體傳感器:LY2/LG、LY2/G、LY2/AA、LY2/GH、LY2/gCTL、LY2/gCT、T30/1、P10/1、P10/2、P40/1、T70/2和PA/2,通過傳感器陣列響應和模式識別技術對揮發性氣體分子進行分析。 利用相對氣味活度值(relativeodoractivityvalue,ROAV)評定各揮發性化合物對樣品總體氣味的貢獻,定義對樣品風味貢獻最大的組分:ROAVstan=100,則其他揮發性化合物的ROAV小于100,按下式計算:

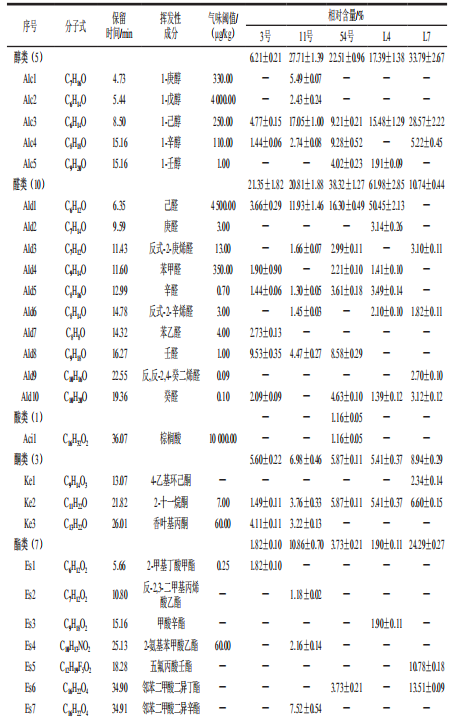

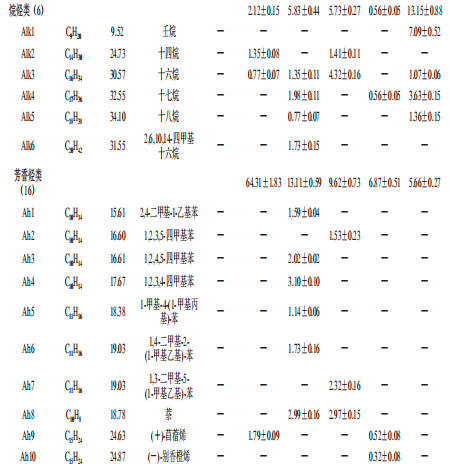

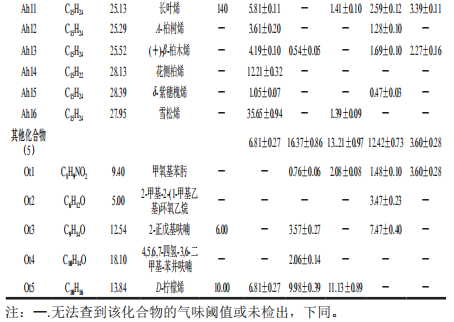

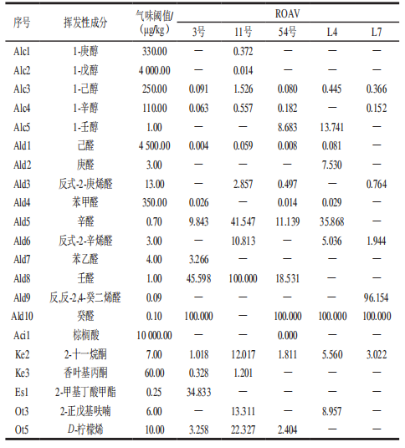

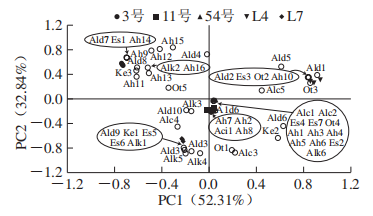

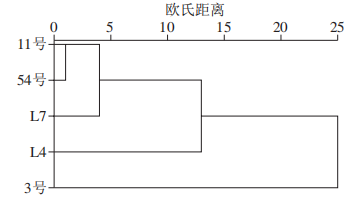

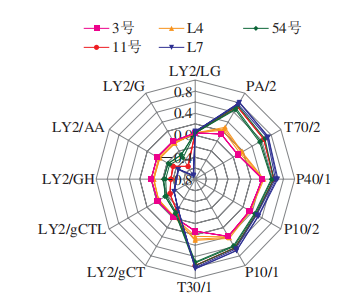

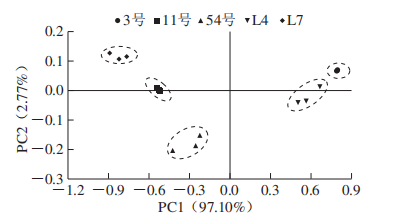

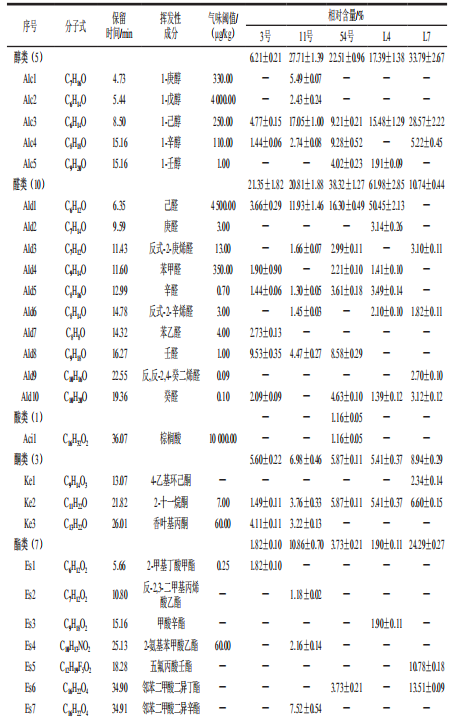

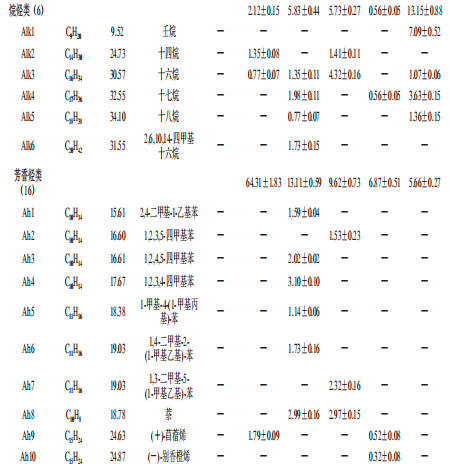

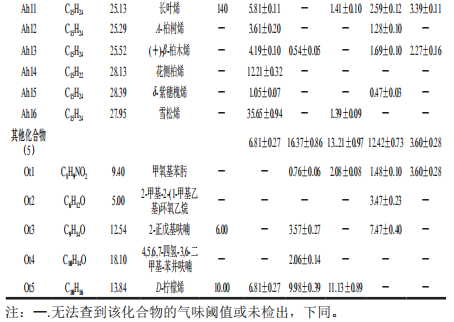

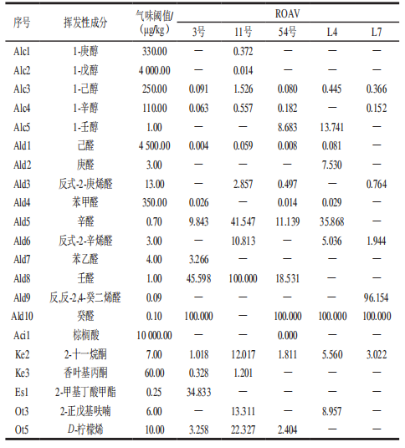

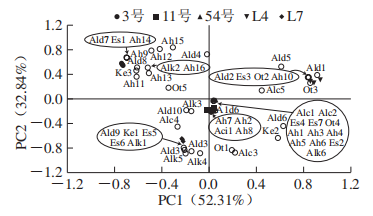

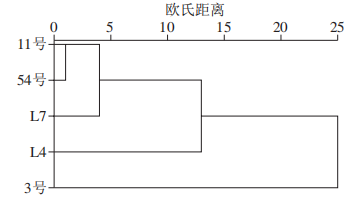

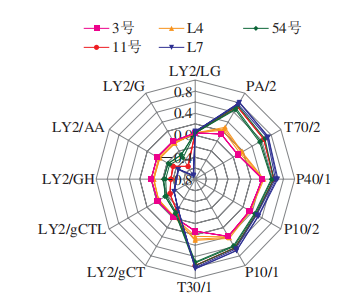

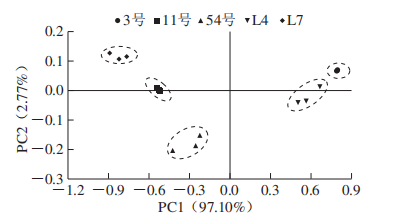

式中:Cri、Ti分別為各揮發性化合物的相對含量/%和氣味閾值/(μg/kg);Crstan、Tstan分別為對樣品風味貢獻最大組分的相對含量/%和氣味閾值/(μg/kg)。 ROAV≥1的物質為該品種金針菇的特征揮發性物質;0.1≤ROAV<1的物質對該品種金針菇整體風味有修飾作用,且ROAV越大說明該物質對該品種樣品總體風味貢獻越大。 不同品種金針菇揮發性物質的SPME-GC-MS分析 如表1所示,5個品種金針菇樣品中共檢測出53種揮發性成分,3號、11號、54號、L4和L7分別檢測出21、29、21、12種和18種成分,其中醇類、醛類和芳香烴類占總含量的60%~95%。不同品種金針菇僅有2種共有揮發性成分,分別為1-己醇和2-十一烷酮。每種金針菇都有3種或3種以上其他品種中不存在的化合物,3號、11號、54號、L4和L7中特有化合物數量分別為3、12、3、4種和4種。 如表2所示,辛醛、苯乙醛、壬醛、癸醛、2-十一烷酮、2-甲基丁酸甲酯、D-檸檬烯為3號金針菇的特征揮發性物質(ROAV≥1),香葉基丙酮對3號金針菇的整體風味起修飾作用(0.1≤ROAV<1);1-己醇、反式-2-庚烯醛、辛醛、反式-2-辛烯醛、壬醛、2-十一烷酮、香葉基丙酮、2-正戊基呋喃、D-檸檬烯為11號金針菇的特征揮發性物質(ROAV≥1),1-庚醇、1-辛醇對11號金針菇的整體風味起修飾作用(0.1≤ROAV<1);1-壬醇、辛醛、壬醛、癸醛、2-十一烷酮、D-檸檬烯為54號金針菇的特征揮發性物質(ROAV≥1),1-辛醇、反式-2-庚烯醛對54號金針菇的整體風味起修飾作用(0.1≤ROAV<1);1-壬醇、庚醛、辛醛、反式-2-辛烯醛、癸醛、2-十一烷酮、2-正戊基呋喃為L4金針菇的特征揮發性物質(ROAV≥1),1-己醇對L4金針菇的整體風味起修飾作用(0.1≤ROAV<1);反式-2-辛烯醛、反,反-2,4-癸二烯醛、癸醛、2-十一烷酮為L7金針菇的特征揮發性物質(ROAV≥1),1-己醇、1-辛醇、反式-2-庚烯醛對L7金針菇的整體風味起修飾作用(0.1≤ROAV<1)。 5種金針菇中共檢測出5種醇類化合物,存在于4個品種金針菇中的1種,是1-辛醇,1-庚醇和1-戊醇均只在11號金針菇中被檢測到。 5種金針菇中共檢測出10種醛類化合物,在4種金針菇中被檢測到的有3種,分別為己醛、辛醛和癸醛,庚醛、苯乙醛和反,反-2,4-癸二烯醛分別是L4、3號和L7金針菇中特有化合物。酸類化合物只在54號金針菇中被檢測到,5種金針菇中共檢測出7種酯類化合物。其中只有鄰苯二甲酸二異丁酯存在于2種金針菇中,其他6種化合物均屬于特有化合物。5種金針菇中共檢測出3種酮類化合物,共有的1種,為2-十一烷酮。 5種金針菇中共檢測出6種烷烴類化合物,特有化合物2種,分別為壬烷和2,6,10,14-四甲基十六烷。 5種金針菇中共檢測出5種其他類化合物,獨有化合物有2種,分別為2-甲基-2-(1-甲基乙基)環氧乙烷和4,5,6,7-四氫-3,6-二甲基-苯并呋喃。 表2 不同品種金針菇樣品中揮發性成分及對應的ROAV 為了顯示5個品種金針菇樣品組中53種揮發性成分的差異,使用PCA對SPME-GC-MS進行分析。如圖1所示,前2個主要成分的貢獻率是85.15%;PC1占52.31%,PC2占32.84%。PC1和PC2都明確區分了不同品種,5個樣本組相互之間很好地分開,說明不同品種金針菇間揮發性風味相互獨立,且這2個主成分可代表樣品風味的主要特征。所有的揮發組分根據不同品種樣品組也同樣明顯地區分開,其中,54號金針菇樣品組與12種化合物分布重疊,11號金針菇樣品組與4種化合物分布重疊。而其他3個品種樣品組雖然沒有與化合物重疊,但四周都有各自相關的化合物。然而還是有很多比較分散的化合物,處于不同品種之間。這表明盡管使用53種揮發性化合物也可以將品種區分開,但是金針菇的揮發性風味物質較復雜,并且在不同品種中有許多相似的物質,因此僅用SPME-GC-MS判別不同品種金針菇風味較為局限。 圖1 不同品種金針菇樣品基于SPME-GC-MS的PCA 為了進一步分析SPME-GC-MS對于不同品種金針菇揮發性風味成分區分情況,將SPME-GC-MS數據進行HCA,結果如圖2所示。從圖2可以看出,不同品種金針菇揮發性成分的聚類樹狀圖顯示出3個主要類別。其中,11號、54號和L7的樣品被歸為一類,而L4和3號的樣本被分別歸為其余兩類。在第一大類中,11號和54號的樣品在最小距離水平上首先聚類,這說明二者的樣品揮發性成分相似度很高。隨著歐式距離的增加,L7的樣品也并入到這一類中。而當歐式距離增加至13時,L4與11號,54號和L7的樣品歸為一類。隨著歐式距離的繼續增大,當增至25時,三大類才歸為一類。這與2.1.2節結果一致。HCA差異主要由不同品種中各類化合物種類和含量不同造成。結合表1可知,由于醇類、醛類和芳香烴類物質占所檢測總物質的60%~95%,因此影響樣品聚類的主要因素是三者的相對含量。 將電子鼻數據作雷達圖,如圖3所示,顯示12個傳感器對5個不同品種金針菇樣本組的響應。傳感器PA/2、T70/2、P40/1、P10/2、P10/1和T30/1對L7金針菇的揮發性氣味響應值最高;傳感器LY2/G、LY2/AA、LY2/GH、LY2/gCTL和LY2/gCT對3號金針菇的揮發性氣味響應值較高;傳感器LY2/LG對5種金針菇樣品的揮發性氣味響應值相似。3號和L4響應值的輪廓相似,表明兩者的香氣成分接近,但是PA/2、T70/2、T30/1對3號和L4品種的金針菇樣品響應值可以明顯區分這2種金針菇。其余3種金針菇樣品響應值的輪廓相似,說明這幾個品種的金針菇樣品的香氣成分接近,但是LY2/G、LY2/AA、LY2/GH、LY2/gCTL對11號、54號、L7品種的金針菇樣品響應值可以明顯區分這3種金針菇。 圖3 不同品種金針菇樣品中揮發性化合物的雷達指紋圖 將電子鼻數據作PCA,如圖4所示,累計貢獻率為99.87%,其中PC1占97.10%,PC2占2.77%。結果顯示,5個品種金針菇被明顯地區分開。對比圖4與圖1,發現通過電子鼻PCA的數據集分布更類似于基于SPME-GC-MS的53種揮發性化合物的分布,而電子鼻能將所有品種很好地區分且使其成團,說明電子鼻數據穩定性和重復性較好,可以輔助SPME-GC-MS數據分析不同品種金針菇揮發性物質。 通過SPME-GC-MS分析,5個品種金針菇樣品中共檢測出53種揮發性成分,3號、11號、54號、L4和L7分別檢測出21、29、21、12種和18種成分,其中,最主要的是醇類、醛類和芳香烴類。根據ROAV≥1確定各金針菇中特征揮發性物質,SPME-GC-MS可以有效區分不同品種,不同品種特征性揮發性物質種類和含量不同。電子鼻能將所有品種有效區分且使其成團,說明電子鼻數據穩定性和重復性較好,可以輔助SPME-GC-MS數據分析不同品種金針菇揮發性物質。因此,可使用SPME-GC-MS技術結合電子鼻技術對金針菇不同品種的揮發性物質進行綜合分析和鑒別。

來源:感官科學與評定,轉載請注明來源。

參考文獻:王鶴潼,潘泓杉,王朝等.不同品種金針菇特征揮發性物質的差異分析[J].食品科學,2021,42(02):193-199.

提醒:文章僅供參考,如有不當,歡迎留言指正和交流。且讀者不應該在缺乏具體的專業建議的情況下,擅自根據文章內容采取行動,因此導致的損失,運營方不負責。如文章涉及侵權或不愿我平臺發布,請聯系小編。